عن الأهمية المحورية للإعلانات ودورها في حياة الإنسان

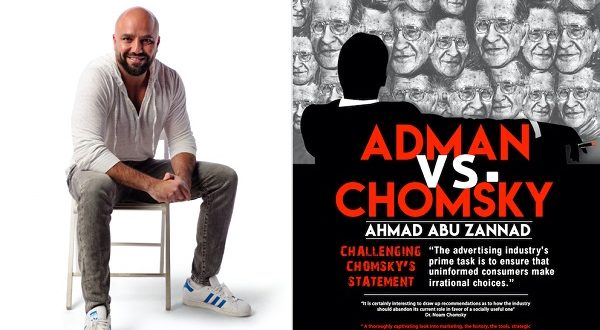

شبكة بيئة ابوظبي، أحمد أبو زناد، كاتب ومستشار استراتيجي ومؤسس شركة الاستشارات (NATIVE) 05 مارس 2022

يحذرنا المؤرخ والمفكر يوفال هراري من مستقبل يحكمنا فيه الذكاء الاصطناعي، فيصبح هم كل شركة هو حصد البيانات عن جمهورها واستخدام الذكاء الاصطناعي فقط لكسب الربحية على المدى القصير عن طريق الاستهداف المباشر وتوقع احتياجات الجمهور. والتحذير هنا يأتي من بُعد هذا المستقبل عن طبيعة الإنسان ومصادر سعادة هذا الإنسان، ويأتي هنا دور أساسي لقطاع الإعلان. فنرى أن الدراسات تخبرنا من أن ٩٢٪ من الجماهير تجد الاستهداف المباشر مزعج. وفي نفس الوقت، ٧٠٪ من اداء اي حملة اعلانية يعتمد على الابداع. فالإنسان بطبيعته يفضل الإبداع والجمال والقصص على أن يضطر أن يحلل معلومات عن منتج معين. ولكن مع الأسف، في يومنا الحالي فقط ١٠٪ من ميزانية الحملات الاعلانية تصرف على التطوير الإبداعي. فهل يمكن للإعلانات أن تجد دوراً لها في حياة الإنسان أكبر وأكثر غاية من البيع والتريج؟ وهل من الممكن أن تكون هي مصدر للسعادة؟ هذا ما أتحدث عنه في كتابي، وفي هذا المقال سأعرض نبذة عما أتحدِث عنه في الكتاب.

فلنبدأ في عام ٢٠١٤:”أحبّ الدعاية والإعلان لأنّني أحبّ الكذب”. قول جيري ساينفيلد هذا خلال تسلّمه جائزة كلِيو عام 2014 أثار جدلًا واسعًا حول وظيفة الإعلانات في حياة الناس. الممثّل الأميركيّ المعروف بدقّة ملاحظته وأسلوبه الساخر يرى أنّ الإعلانات ترسم انطباعًا خياليًّا عند المتلقّين لتبرّر لهم اقتناء منتج ما، وذلك أبعد ما يكون عن الواقع. يبرّر ساينفلد موقفه السلبيّ من عالم الدعاية بالطرح المثاليّ في الإعلانات، أي أنّ كلّ شيء يكون بالطريقة التي تتمنّى أن يكون عليها؛ “لا تهمّني حقيقة أنّ المنتج المعلن عنه لن يكون كما وصفه الإعلان عندما أقتنيه، لأنني غالبًا ما أكون في غاية السعادة في الفترة ما بين رؤيتي لإعلان المنتج ورؤيتي للمنتج ذاته، وسعادتي تلك هي ببساطة كلّ ما أرغب به”.

شيء من الحقيقة..

على الرغم من أنّ خطاب جيري ساينفيلد كان بأسلوبه الساخر المعهود، إلّا أنني لست متأكّدًا إن كان يعرف الحقائق العلميّة التي تدعم تصريحاته تلك، أو بعضها على الأقل. فعلى سبيل المثال، يتّفق علم طبّ الأعصاب والعلوم الاجتماعية على كون الإنسان أكثر ميولًا للتفاؤل من الواقعيّة. ولعلّ النظريات العلمية المماثلة لنظرية ’ التفاؤل الانحيازي’ “Optimism Bias” هي خير دليل على أنّ سعادة الناس الفعليّة تكمن بتطلّعهم إلى ما سيقدّمه لهم منتج أو حقيقة ما، حتى إنه لم تُطابق التجربة على أرض الواقع توقعاتهم المرسومة. وتخلُص هذه النظرية إلى أنّ ”الإيمان بأن المستقبل أفضل بكثير من الماضي والحاضر“. مع الوقت، أصبحت هذه الانحيازية بحدّ ذاتها وسيلة بقاء، حيث أن النظرة التفاؤلية تجاه المستقبل – مع بعض الانحيازية لتفاؤل الأفراد بمستقبلهم الذاتي- ضرورية، لا لتحقيق البقاء الأساسي فحسب، بل لضمان الشعور بالسعادة والأمان أيضاً.

تناقش الباحثة المعروفة في هذا المجال، تالي شاروت، مؤلفة كتاب ”الانحيازية للتفاؤل: رحلة العقل الإيجابي بلا منطقية“ “The Optimism Bias: A Tour of the Irrationally Positive Brain”، أنه على الرغم من كون تفاؤل البشر بمستقبلهم عبارة عن وهم في غالب الأحيان، إلا أن هذا النوع من التفاؤل ينعكس بفائدة شديدة الوضوح على حاضرهم.

وقد كشفت الأبحاث أن التفكير المتفائل كفيل بإبقاء العقل الإنساني في حالة من الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى تخفيف مستوى التوتر لدى الإنسان مما يطوّر صحته الجسدية. كما يمكن أن تصل فوائد التفاؤل أيضاً لدرجة أن تكون سبباً في مقاومة الإنسان للأمراض المستعصية، كما هي الحال في نتائج دراسات مرضى السرطان. وذكرت إحدى تلك الدراسات أن احتمالية وفاة المرضى المتشائمين، دون الستين عاماً من العمر، خلال ثمانية أشهر هي أكبر من تلك لدى المرضى المتفائلين – على الرغم من انتمائهم لنفس الفئة العمرية والحالة الصحية الأولية.

في الوقت الذي يكون للتفاؤل أثره الإيجابي على الإنسان، يمكن للتشاؤم، أو حتى التفكير الواقعي في بعض الأحيان، أن يكون له أثرٌ سلبي جداً. تكشف الأبحاث أيضاً أن محاولة التوصل إلى توقّع دقيق للمستقبل يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب الطفيف. وقامت شاروت، إلى جانب عالمة طب الأعصاب إليزابيث فيليبس، بالعديد من الدراسات التي تم فيها استخدام أدوات ومعدات فحص دقيقة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (FMRI) لتسجيل نشاط الدماغ خلال محاولة المتطوعين تخيّل أحداثٍ قد تصيبهم في المستقبل. تقول شاروت: “كشفت هذه الدراسات أن الأناس الأصحاء يتوقعون أن يكون المستقبل أفضل بقليل مما هو عليه في الحقيقة، بينما يميل أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الشديد إلى التشاؤم، فيتوقعون أن تكون الأمور أسوأ مما تكون عليه في نهاية المطاف. وعادةً ما يتسم الأشخاص المصابين بالاكتئاب الطفيف بالدقة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتوقع الأحداث المستقبلية، فهم ينظرون إلى العالم على حقيقته”. وتتابع شاروت: “في غياب الآلية العصبية التي تولّد التفاؤل غير الواقعي، من الممكن أن يعاني كافة الناس بالاكتئاب الطفيف”.

ما معنى ذلك في عالم الإعلان؟

يتمحور عالم الإعلان بأكمله حول التواصل الإبداعي، المبتكَر بأسلوب طرح ممتع وجاذب، أي خلق رسائل وتجارب تمنح الناس نظرة تفاؤلية نحو مستقبلٍ يبدون ويشعرون ويتصرفون فيه بشكل أفضل مما هم عليه اليوم. وبحسب ما توصلت إليه أبحاث شاروت، فإنه لولا هذا الأمل الذي تولّده الإعلانات، قد يتنهي المطاف بالجميع بالإصابة بالاكتئاب الطفيف. فتُظهر دراسات تقنية “التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي” أن التعرض لعلامة Appleوعلامة Coke التجاريتين يثير مشاعر إيجابية من التعاطف والسعادة، وفي المقابل لا تُثار أي مشاعر لدى التعرض لعلامتي Samsung وPepsi. وهنا يلعب الإعلان دوره لأنه عند قيام اختبار أعمى، فضّل الأشخاص نفسهم طعم البيبسي. وفي السياق عينه، يتوافر الكثير من دراسات الحالة الواقعية الأخرى حيث كان للإعلان أثره الإيجابي على الأشخاص.

والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الحقيقة ليست مبرراً – بالطبع – للإعلانات كي تكذب على الناس، إلا أنها تدعو إلى إظهار الجانب التفاؤلي الهادفٍ للمستقبل الذي يتوق له المشاهد عند اقتنائه للمنتج أو الخدمة المعلن عنها. فعلى سبيل المثال، عندما يسافر أحدنا على متن الخطوط الإماراتية لا يتوقع أن يرى جينيفر أنيستون تتنافس مع طفل بجانبها، إلا أن هذا النوع من التفاؤل الذي يطرحه الإعلان قد يساهم فعلياً في تحسين مزاج المشاهد أثناء رؤيته للإعلان، ويجعله يرى الإيجابية في السفر، على الرغم من إدراكه أنّ المنافسة الوحيدة التي قد يراها على متن الطائرة هي تلك التي تحدث بين طفلين لمعرفة من منهما يبكي بصوت أعلى! إنّ مهمة الإعلان هي إظهار العلامات التجارية والمستهلكين بأبهى حلّة لهم. وحين تُظهر الأبحاث أن للناس ميل تفاؤلي تجاه المستقبل، فالأجدر بالإعلان أن يملأ هذا التفاؤل بالحياة.

العصا والجزرة

أجرت عالمة طب الأعصاب سارا بينغسون تجربة تلاعبت فيها بالتوقعات الإيجابية والسلبية لطلبة الكلية ممن هم على وشك إجراء اختباراتهم من خلال مراقبة أدمغتهم باستخدام الأجهزة الماسحة للدماغ. أثنت بينغسون على بعض الطلبة بتعليقات تشجيعية مثل “ذكي”، و”بارع”، و”فائق الذكاء”، قبل البدء بالامتحان مباشرة لتشجيع توقعات النجاح. أما لإحباط عزيمة مجموعة أخرى من الطلبة، استخدمت تعليقات مثل “غبي” و”جاهل”. وأظهرت نتائج التجربة بأن أداء الطلاب الذين تلقّوا تعليقات إيجابية كان أفضل بكثير في الامتحان. إضافة إلى أن نتائج المسح الدماغي أظهرت ردود فعل مختلفة لدى المجموعتين تجاه الأخطاء. فعند ارتكاب المجموعة التي حصلت على التشجيع لبعض الأخطاء، برز نشاط معزز في الجزء الوسطي الأمامي من قشرة الفص الجبهي- وهو المكان الذي يلعب دور في التأمل الذاتي والتذّكر. أما حين أخطأت المجموعة التي أحبطت معنوياتها، لم يبرز أيّ نشاط من ذلك النوع في أدمغتهم. وتدل هذه النتيجة على أن التعليقات السلبية أدت بتلك المجموعة إلى توقعهم لأدائهم السيء، ولذلك لم تظهر عليهم أي مؤشرات على الاندهاش أو الصراع عندما أدركوا ارتكابهم لخطأ ما.

عادة ما تستخدم الإعلانات رسائل تأكيدية وإطرائية، الأمر الذي يعطي للإعلانات دوراً آخرَ في حياة المستهلكين. فكما توضح الأبحاث، عند إخبار الناس أنهم سيصبحون أكثر ذكاء وأفضل إطلالة أو أنهم سيشعرون بالمزيد من الثقة، تكون قد وضعتهم في حالة عقلية تساعدهم فعلياً على الوصول إلى مستقبل أفضل. على سبيل المثال: فإن نفس الدراسة أثبتت أن بعد التعرض لعلامة أبل Apple ومشاهدة إعلاناتها فإن الجمهور كان علي قدرة أكثر في أداء تحديات إبداعية. فهنا تكمن قدرة الرسائل التحفيزية في الإعلانات بالتأثير الأيجابي علي مستقبلنا. وعندما قامت علامة دوف Dove في تحفيز المرأة على احتضان جمالها الطبيعي ، فوجدوا أن ٧١٪ من النساء اللواتي شاهدن الإعلان يشعرن بثقة أعلى بجمالهن الطبيعي. وعندما تحدى إعلان Always الصور النمطية الثقافية للمرأة التي كانت تقتل ثقة الفتيات في سن البلوغ. فنتيجة لذلك ، غيّر ٧٠٪ من النساء و ٦٠٪ من الرجال الذين شاهدوا الإعلانات تصوراتهم عن الصورة النمطية لفعل شيء “مثل الفتاة”

تؤكد الأبحاث والدراسات والتجارب بأن التفاؤل ضروريٌ جداً للحاضر والمستقبل. وعند استخدام الإعلانات بطريقة إيجابية وهادفة، فإنها تلعب دوراً فعالاً في مساعدة المشاهدين على الوصول إلى أفضل حالاتهم الشخصية اليوم ومستقبلًا.. جرعة من التفاؤل قد تجنّبنا الإصابة بالاكتئاب الطفيف. اليوم معدل الاعلانات التي نتعرض اليها يوميا هو ٥،٠٠٠ اعلان، فلنتخيل عالم نتعرض فيه لإعلانات مزعجة بدل من عالم مليء بالإبداع والتفاؤل. وهذا هو المستقبل (بل أصبح الحاضر) الذي يحذرنا منه يوفال هراري.

طرح أحمد أبو زناد، المؤلف الحاصل على جوائز وخبير استراتيجيات الإعلانات، كتابه الثالث تحت عنوان أخصائي الإعلانات يواجه تشومسكي، حيث يشكّك بمنتهى الجرأة في انتقادات الدكتور نعوم تشومسكي لمجال الإعلانات، والذي يرى بدوره أن مهمة الإعلانات الرئيسية تتمثل باستغلال جهل المستهلكين بهدف دفعهم نحو اتخاذ قرارات غير منطقية. ويكشف أبو زناد موقفه المناهض للتصور السلبي السائد تجاه مجال الإعلانات، ويبحث في الأسباب التي جعلت منه شمّاعة لأخطاء عصرنا الراهن، فيدعو القارئ إلى رؤية الإعلانات من جانبها المشرق، ويستفيض في شرح تأثيرها وقدرتها على إحداث التغيير في عالمنا اليوم. ويهدف الكاتب إلى تقديم جدل مقنع من خلال حوارٍ ملهمٍ مع نعوم تشومسكي، أحد ألمع العقول في العالم، يجمع فيه البراهين العلمية مع السرد ودراسات الحالة المستقاة من الواقع اليومي. ويزخر كتاب أبو زناد بالعديد من الحكايات المؤثرة والأفكار والتحليلات النفسية والتطورية والسلوكية والثقافية والتجارية، مما يجعل قراءته ضرورةً للمتخصصين بمجالات التسويق والإعلانات وسلوك المستهلك ودور العلامات التجارية في حياتنا.

بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز

بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز